一代伟人李冰,战国时代杰出的水利工程专家,生卒年与出生地不详,公元前 256 – 前 251 年,李冰被秦昭王任命为蜀郡太守。

李冰上任以后,发现成都平原地势西北高、东南低,岷江从高山峡谷中汹涌而来,一到平原地区,流速骤减,泥沙淤积,河道极易泛滥改道。那时的成都平原,农业生产完全依赖于自然降水,一旦遭遇旱灾,土地干裂,庄稼颗粒无收;而洪水来袭时,房屋被冲垮,人畜伤亡无数。

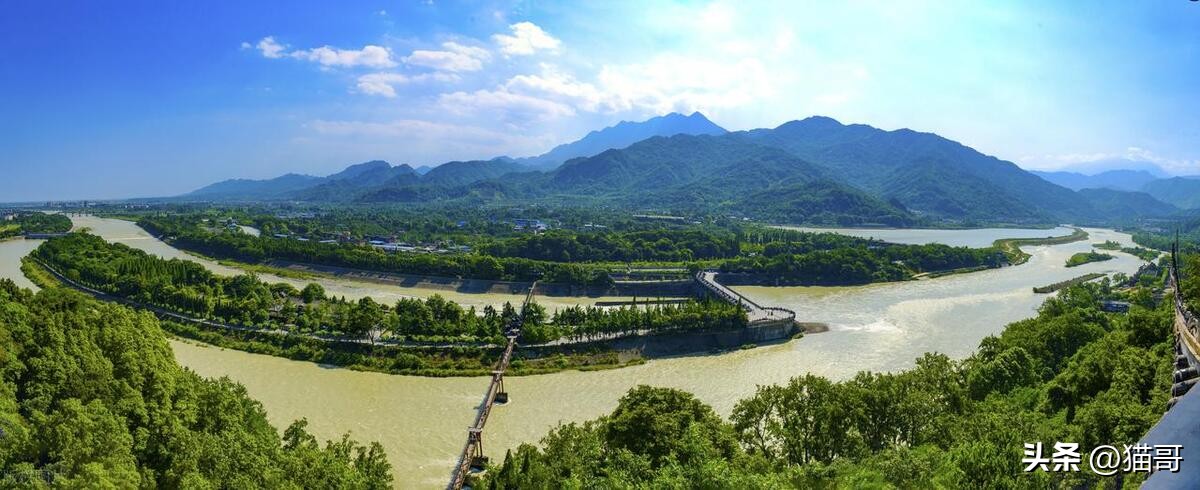

李冰深感百姓疾苦,遂带着儿子李二郎,踏上了治水之路,李氏父子深入考察岷江的地形和水情,他们发现玉垒山阻碍了江水东流,导致东旱西涝。于是,李冰父子决定开山辟路,让江水能够分流。这在当时的技术条件下,难度超乎想象。但他们巧用热胀冷缩的原理,先用大火焚烧岩石,再浇上冷水,使岩石爆裂,最终成功凿开玉垒山,建成了 “宝瓶口”。

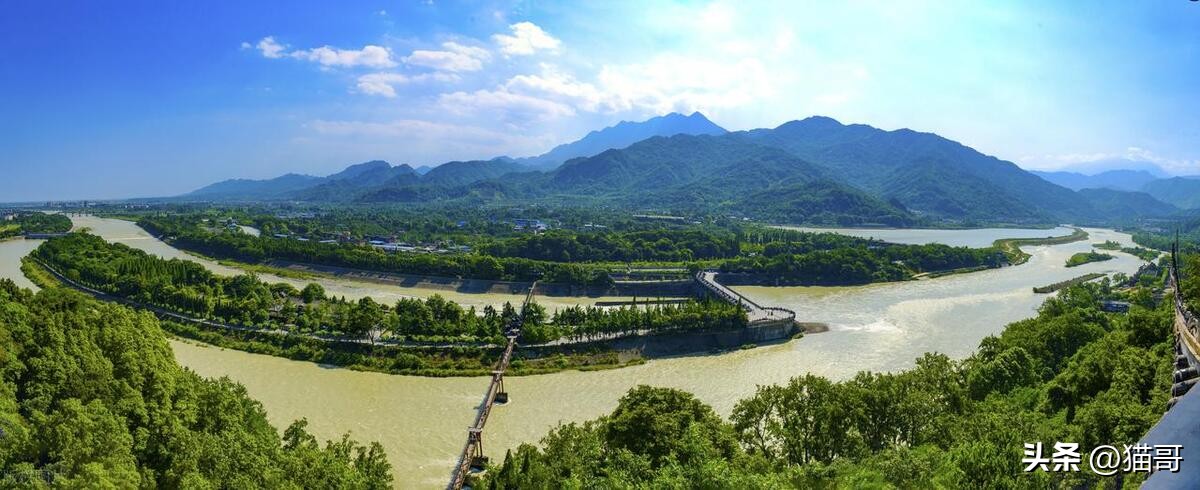

为了修筑分水大堤,李冰命人编了许多竹笼,在竹笼里装满鹅卵石,将它们沉入江中。一笼一笼的鹅卵石在江中累积起来,让江水的流速减缓,同时,石头之间的空隙又能分流水流的压力,让堤坝不至于崩溃。这种竹笼填石法,是一个既简便又高效的创新,可就地取材,施工方便,费用低廉,实用高效 ,在建筑学上,人们对此有十六字的高度评价 —— 重而不陷、击而不反、硬而不刚、散而不乱。被民众奉为神灵,俗称 “二郎神”。

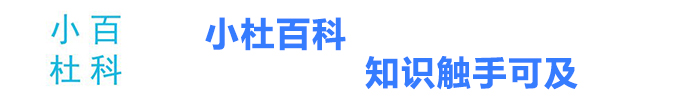

李冰父子又创造性地修建了 “鱼嘴” 分水堤,将岷江分为内江和外江。内江用于灌溉,外江用于排洪。这一设计,巧妙地根据水流的自然规律,实现了枯水期多引水、洪水期少引水,使成都平原从此有了稳定的水源。

此外,他们还修筑了 “飞沙堰” 溢洪道,当内江水量超过宝瓶口的限流时,多余的水便从飞沙堰自行溢出;如遇特大洪水,飞沙堰还会自行溃堤,让大量江水回归岷江正流,同时巧妙地利用离心力原理,将江水中的泥沙和巨石排向外江,保证了内江的通畅。

相传李冰还制作过石犀,埋在内江中,作为每年治理时淘挖泥沙的深度标准。当时李冰所定的岁修原则是 “深淘滩,低作堰”,也就是说每年淘挖江底淤积的泥沙要深,可以使江水水量有适当的保证;飞沙堰的堤堰不能筑得较高,以免影响内江江水的外溢与泄洪,可以保证内江不发生洪灾。李冰所制定的这六字要诀,后人极为重视。在内江东岸修筑的纪念李冰父子的二王庙石壁上,就赫然刻着六字要诀与解释这六字要诀的治水三字经。

除了都江堰,李冰父子还主持修建了其他岷江流域的水利工程。2200 多年前,晚年的李冰还亲自在什邡洛水的石亭江治水,不幸的是,他最终累死在了什邡的治水工地上,被葬在洛水旁的章山上 。他用自己的一生践行着对百姓的承诺。

都江堰的建成,是一项前无古人的伟大工程。它没有复杂昂贵的工程材料,却用竹笼装石、杩槎等简易工具,实现了对水的精准控制。从此,成都平原 “水旱从人,不知饥馑”,成为了沃野千里的 “天府之国”。李冰父子用他们的智慧和汗水,改变了蜀地的命运,让这片土地从此繁荣昌盛。

都江堰建成后,成都平原发生了翻天覆地的变化。清澈的岷江水通过内江被引入广袤的农田,原本干涸的土地得到了充足的灌溉,农作物茁壮成长。从此,成都平原“水旱从人,不知饥馑”,成为了沃野千里的“天府之国”。

在人口方面,随着生活环境的改善和粮食产量的增加,人口开始迅速增长。到了汉代,蜀地人口已增长至约200万,人口密度大幅提高,城市和乡村的规模不断扩大。经济上,农业的繁荣带动了手工业和商业的发展。粮食亩产量大幅提升,达到了300斤左右,成为全国重要的粮食产区。

手工业如蜀锦、制盐等行业蓬勃发展,商业贸易也日益繁荣,成都逐渐成为西南地区的经济中心,集市上商品琳琅满目,贸易往来频繁。据记载,当时成都的商业税收占全国的1/5,可见其经济地位之重要。

文化方面,稳定的社会环境和繁荣的经济为文化发展提供了土壤。教育得到普及,各类学府和书院纷纷建立,人才辈出。蜀地的文学、艺术、科技等领域都取得了显著成就,诞生了司马相如、扬雄等著名的文学家,文化影响力辐射全国。

时光流转至现代,都江堰依然发挥着不可替代的作用。在灌溉方面,它依旧滋养着成都平原超过1000万亩的耕地,保障了当地农业的稳定发展,为四川乃至全国的粮食安全作出重要贡献。防洪功能也毫不逊色,在每年的汛期,都江堰巧妙地调节岷江水量,有效减轻下游地区的洪水压力,守护着沿岸数百万人民的生命财产安全。

都江堰作为世界文化遗产,每年吸引着来自世界各地数以千万计的游客。其独特的水利工程、深厚的历史文化底蕴,让游客们领略到古人的智慧与创造力,也为当地带来了可观的旅游收入,促进了第三产业的繁荣。